C’è una visione dell’apprendimento che si potrebbe descrivere partendo da questo schema di sapore informatico:

conoscenze = dati

abilità = algoritmi

competenze = saper applicare il corretto algoritmo ai dati relativi alla situazione attuale

L’apprendimento consiste nell’acquisizione dei dati, nell’elaborazione degli algoritmi e nell’accumulo dell’esperienza che consente di scegliere gli algoritmi più adatti.

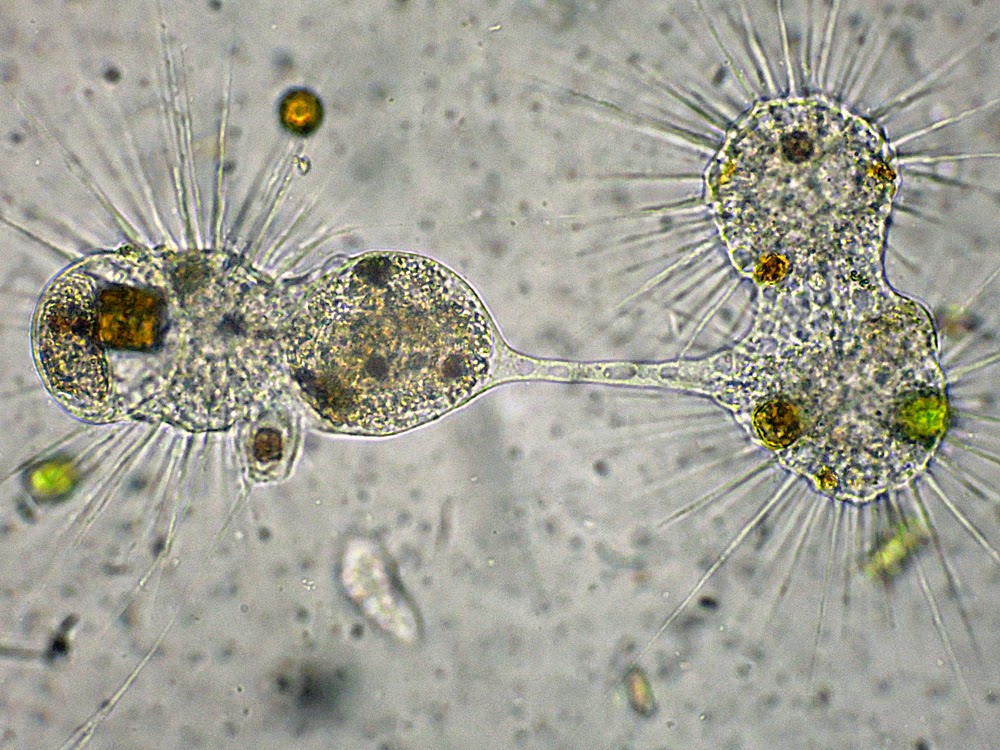

Immagine tratta da https://ilmicroscopio.blogspot.com/2013_09_01_archive.html, blog del gruppo “Amici del Microscopio.” La foto mostra dei gruppi di fagocitazione con i ponti plasmatici.

E’ un modello pedagogico che chiamerei “tradizionale”, senza andare troppo a distinguere tra teorie diverse, perché mi sembra che sia presupposto implicito di molti discorsi, anche di quelli che non fanno riferimento ad una teoria precisa. Anzi, direi che sta dietro – sempre in maniera implicita – alle teorie dell’insegnamento di chi parla della difficoltà di trasmettere le conoscenze, di promuovere lo sviluppo di abilità e di valutare la presenza di competenze.

La formulazione in termini informatici invece l’ho inserita io, ma non mi sembra di aver forzato molto. Pensare uno studente in termini di computer è quello che si fa quando si parla di pensiero computazionale, sia che si voglia mettere l’accento sugli aspetti concreti della computazione (la calcolabilità, le risorse finite) sia che si pensi ad un elaboratore del tutto astratto che applica algoritmi per risolvere problemi.

In ogni caso: questo schema pensa l’apprendimento a partire dai meccanismi cognitivi superiori (memoria, elaborazione, selezione e applicazione), come fase necessaria perché l’individuo arrivi ad essere competente. L’apprendimento è un requisito per la performance. Il valore è la performance e l’apprendimento è una condizione. Le agenzie educative come la scuola sono la garanzia che l’apprendimento produca il risultato voluto – la competenza. La valutazione è principalmente la certificazione del raggiungimento del risultato finale.

Questa impostazione ha diversi punti oscuri: l’acquisizione delle conoscenze è basata sulla semplice esposizione? Come avviene la creazione degli algoritmi? Come si sceglie quale algoritmo applicare? Sono domande che la pedagogia lascia alla psicologia, secondo una piramide delle discipline accettata abbastanza universalmente.

E’ un modello che è costruito sulla cognizione, sulla memoria, sulla logica. Evidentemente presuppone un individuo normale, cioè che disponga di tutte queste funzioni superiori in maniera standard.

Non trovano posto, in questo modello, gli aspetti affettivi, la volontà, il bisogno. Se c’è un motore a muovere il tutto, è la società che definisce quali sono le competenze utili. E’ un vero “primum movens”, in cui esiste già in atto quello che negli studenti è solo in potenza.

E’ un modello che è costretto a procedere a ritroso nei casi in cui fallisce: se un individuo non è in grado di scegliere l’algoritmo giusto, o non si ricorda i passi, o i dati, significa, tornando indietro, che non ha appreso uno di questi elementi. Per questo occorre frammentare la formazione e inserire dei test che permettano subito di individuare l’elemento mancante.

Questo modello si sposa bene con una didattica basata su un sillabo e centrata sull’azione del docente. E’ il docente che sceglie i dati da registrare, gli algoritmi da costruire, e che mostra dei casi positivi di applicazione dell’algoritmo ai dati perché gli studenti siano in grado di riconoscere situazioni simili.

Naturalmente l’apprendimento riguarda solo l’individuo che apprende, nel senso che gli effetti sono misurabili da comportamenti esterni ma i meccanismi sono tutti interni alla mente dell’individuo. Se si potesse fare un apprendoencefalogramma si potrebbero vedere i dati e gli algoritmi ben allineati e pronti per il collegamento. La cosa più vicina che abbiamo immaginato a questo esame dell’interno dall’esterno sono appunto i test. Che sono, manco a dirlo, dei test individuali.

Questo modello riguarda infatti solo il singolo individuo. La didattica che ne risulta è prima di tutto una didattica individuale; tutte le tecniche rivolte al gruppo di individui sono fondate sull’esperienza, non sul modello che è stato descritto fin qui. Questo semplicemente perché sono gli individui che possono memorizzare dati, costruire algoritmi e applicarli, e non i gruppi. Si pensa l’apprendimento come fenomeno personale, individuale, al quale eventualmente si possono sovrapporre alcune tecniche di insegnamento relative al gruppo. Perché apprendere da soli è la regola.

Penso invece che sia vero il contrario: apprendere da soli non è la regola, è l’eccezione.

Apprendere in gruppo è normale. Norma nel senso della statistica: le modalità strutturate di insegnamento, per quel che ci racconta la storia della scuola, sono soprattutto di gruppo. Norma nel senso della scala: il gruppo fornisce dei riferimenti, delle possibilità di confronto: io sono qui, ma potrei essere lì insieme a quell’altro componente del gruppo. Quindi sto procedendo troppo piano, o troppo in fretta.

Il gruppo permette anche di apprendere per imitazione orizzontale, che è completamente diversa da quella verticale in cui il modello è lontano, competente per definizione. Il gruppo permette di elaborare algoritmi parziali e integrarli con frammenti costruiti da altri, alleggerendo il carico cognitivo. Il gruppo permette di confrontare la propria scelta di algoritmi con quella degli altri, e di fare così meta-apprendimento.

Insomma, apprendere in gruppo di solito funziona meglio. Le discipline sportive di squadra offrono tutte degli ottimi esempi di questa differenza: se l’allenatore punta solo alle eccellenze, e se gli stessi giocatori mirano solo al raggiungimento di obiettivi personali, la squadra ha un rendimento che dipende linearmente dalla somma delle competenze dei singoli. Se invece la squadra diventa il centro dei processi di insegnamento e apprendimento, e tutti investono del miglioramento della squadra, i risultati sono oggettivamente superiori.

Si tratta di considerazioni validissime, ma che partono appunto dalla pratica, non dalla teoria dell’apprendimento, e restano forse proprio per questo marginali nella prassi educativa scolastica. Inevitabilmente la parte relativa ai processi del gruppo è solo superficiale, incollata dall’alto. I processi di scambio di informazioni tra i partecipanti del gruppo sono forzati, scanditi da ritmi esteriori; sono considerati delle richieste a cui bisogna adeguarsi, non una necessità che viene dall’interno.

Facciamo resistenza a pensare in termini di analisi anziché di sintesi. Il gruppo lo costruiamo a partire dagli individui. Come se l’individuo fisico fosse più reale del gruppo.

Perché invece non si fonda la teoria dell’apprendimento sull’apprendimento di gruppo, per poi eventualmente ricadere su un caso particolare, in cui il gruppo è formato da un solo individuo, nei suoi diversi momenti? Perché non si progetta una didattica di gruppo, che ha davvero il gruppo come obiettivo, e non gli studenti? Perché non si immagina una valutazione di gruppo che non sia la media della valutazione dei singoli? Forse perché il modello di apprendimento che abbiamo in testa anche senza saperlo non è adatto.

Parecchi anni fa ho provato a disegnare un modello alternativo. Non tanto perché avessi le prove che questo che ho appena descritto non funzionasse, ma perché mi sembrava un modello debole, con troppi casi lasciati fuori come eccezioni. Non era centrato sull’apprendimento, ma sui risultati. Non rendeva possibile progettare del software educativo diverso da quello che circolava (eserciziari ripetitivi in cui si supponeva che le conoscenza dovessero essere apprese per semplice “esposizione” ripetuta). Anzi, questi esempi mi portavano a pormi la domanda: cosa rende un software davvero “educativo”? Il fatto di essere semplice, anzi banale? I colori sgargianti? La presenza di scoiattolini? I contenuti approvati da qualche centro di ricerca? Il test alla fine, con l’immancabile “Bravo!” ?

E difatti, sulla base di questo nuovo modello ho progettato e costruito, negli anni seguenti, un certo numero di software e ambienti “educativi”, ma in un senso diverso.

Il modello che ho immaginato, partendo certamente dalle letture di Dewey, Vygotskij e Bruner, ma senza cercare di derivarne formalmente una teoria, era molto semplice e in sostanza presentava l’interazione tra due elementi: il Soggetto e l’Ambiente. Il modello in questione descriveva l’apprendimento non come la condizione di qualcos’altro, ma a partire dal suo fine interno: il controllo di un ambiente. L’apprendimento è il processo nel quale il soggetto acquisisce il Controllo dell’ambiente. Di conseguenza, l’educazione consiste nell’assicurarsi che questa acquisizione si svolga in maniera efficace, attraverso la creazione di ambienti che sono progettati appositamente per cedere il controllo al soggetto. La valutazione è la parte del processo educativo che permette di rilasciare il controllo progressivamente, al momento giusto e nella misura giusta. Tutto qui. Ma da questi pochi concetti si possono trarre, a mio avviso, delle conclusioni interessanti soprattutto in termini di progetto didattico e di progetto valutativo, non solo legato ai software educativi.

Prima di tutto, si tratta di un modello che presuppone che l’apprendimento esista, che sia comune non solo ai cuccioli d’uomo, ma a tutte le persone, a qualsiasi età; e che non sia troppo diverso tra gli animali, scendendo via via alle specie meno complesso, e forse fino ai vegetali.

Non presuppone l’esistenza di facoltà cognitive superiori. Il che lo rende applicabile a molte più situazioni. Invece presuppone che ci sia un bisogno, una volontà, cieca quanto si vuole, che spinge il soggetto verso l’appropriazione dell’ambiente. Questa presupposizione è esterna al modello, ed è un modo diverso per descrivere un fatto dell’esperienza: c’è apprendimento quando esiste questa volontà. E difatti, ai cuccioli è quasi impossibile impedire di apprendere, e ai vecchietti quasi impossibile imporlo. L’educazione si svolge all’interno dei margini di questa disponibilità ad apprendere, altrimenti è destinata a fallire. Anche qui si tratta di un fenomeno evidente, ma che si spiega chiaramente: l’educazione è al servizio dell’apprendimento perché l’apprendimento è un processo naturale e l’educazione è solo il tentativo di rendere più efficace quel processo naturale all’interno di uno spazio artificiale.

Un aspetto importante del processo di apprendimento (come è descritto in questo modello) è che non solo il soggetto cambia, ma anche l’ambiente. Forse si tratta della differenza più grande rispetto al modello descritto sopra come tradizionale, ed è l’elemento che rende i due modelli incompatibili. Perché si possa dire che c’è apprendimento non basta andare a guardare nella testa del soggetto, ma occorre guardare gli effetti nell’ambiente. La modifica dell’ambiente è precisamente ciò che il soggetto si propone come fine nell’apprendimento. Non si tratta di una modifica necessariamente fisica (come non è necessariamente fisico l’ambiente): il passaggio del controllo dall’ambiente al soggetto significa che l’ambiente perde di libertà, di potere. Perciò non è pensabile, letteralmente, un apprendimento che non modifichi tanto il soggetto che l’ambiente.

È un modello filosofico, non psicologico. Non distingue tra dati e algoritmi, non si preoccupa di come vengono conservati gli uni e gli altri.

È un modello dinamico, non statico. Il controllo è il risultato della spinta reciproca di soggetto e ambiente; non è un terzo elemento ma solo il limite tra i due.

Resta anche qui da chiarire cosa significa controllo. Ma è un termine che ha un significato univoco: può valere, a seconda dei contesti, libertà, possibilità di agire, conoscenza, previsione, ….

Anche se non l’avevo specificato (o pensato) all’epoca in cui lo descrivevo, il soggetto non è necessariamente un individuo: può essere una parte di un individuo, oppure un gruppo di individui. È una descrizione di un processo partendo dai due elementi che si definiscono uno in relazione all’altro.

Questa possibilità di pensare il gruppo come soggetto di apprendimento a pieno titolo permette di studiare, progettare o verificare il processo anche al livello di gruppo e non solo di individuo. Si possono immaginare delle attività educative, cioè di supporto all’acquisizione del controllo del gruppo sull’ambiente. E, di conseguenza, si possono immaginare strumenti che mirano a fissare la posizione del limite tra soggetto e gruppo: una valutazione del gruppo come soggetto, e non (solo) dei singoli individualmente.

L’apprendimento del gruppo (non solo: in gruppo) non è la somma degli apprendimenti dei singoli. Il gruppo sa fare delle cose che i singoli non sanno fare, ma soprattutto il gruppo ha dei bisogni, degli obiettivi, una storia che sono diversi da quelli dei singoli.

Così l’ambiente di apprendimento del gruppo non è l’ambiente del singolo. E’ un ambiente collettivo dove si intrecciano le operazioni di tutti quelli che fanno parte del gruppo. E’ un ambiente che viene modificato dal gruppo, che si adatta ad esso (e non al singolo studente). E’ facile immaginare cosa significa pensare una piattaforma per l’e-learning in questi termini. In realtà, come si sarà capito, ADA è precisamente un ambiente di apprendimento di gruppo, è stata pensata in questo modo e funziona così. Senza questo modello non si capisce il senso di tante funzionalità, come quella che permette di modificare il contenuto di un corso da parte dei partecipanti del gruppo.

Ma quello che mi interessa soprattutto è che partire dal modello citato sopra permette di derivare una didattica coerente per il gruppo, senza dover aggiungere tecniche, suggerimenti, semplicemente perché l’esperienza ne ha confermato l’utilità. E’ la differenza tra una profilassi basata su una teoria biologica dei microorganismi e una profilassi basata sull’esperienza: fino ad un certo punto funzionano entrambe, ma la seconda finisce per dare origine ad una serie di pratiche magiche tramandate sulla base dell’autorità, alla nascita delle scuole e all’apparizione dei guru.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.